Du arbeitest an deiner Dissertation und brauchst noch Tipps zur Recherche? Kein Problem ich hol dich ab!

Mein Name ist Chiara, ich studiere im 10. FS Medizin und habe zum Ende meines 7. Semesters mit meiner experimentellen Doktorarbeit begonnen. Ich habe bereits vor meinem Staatsexamen mit meiner Ausarbeitung gestartet und werde nach meinem Examen im April ´25 meine Arbeit beenden. Während des Experimentierens, aber natürlich auch während des Schreibens, habe ich mich mit verschiedenen wissenschaftlichen Werken auseinandergesetzt. Und weil ich zu Beginn Schwierigkeiten hatte, insbesondere Paper zu meiner Forschungsfrage zu finden, fasse ich hier alle Tipps zusammen, die ich zu diesem Thema habe. Ein paar sind von mir selbst, aber viele sind von Freunden, Familie und Kollegen aus dem Labor.

Das erwartet dich:

- Forschungsfrage formulieren und anhand dessen relevante Suchbegriffe definieren

- Ein- und Ausschlusskriterien für die Literaturauswahl formulieren

- Datenbanken und Suchmaschinen festlegen

- Synonyme und Operationen erstellen

- Suchergebnisse dokumentieren und in Übersichtssysteme einbetten

- Schneeballsystem nutzen

- Aktuelle Forschungstrends und Lücken in der Literatur identifizieren

- Referenzverwaltungssysteme zur Organisation und zur korrekten Zitierung nutzen

- Rücksprache mit Experten / Betreuer

1. Forschungsfrage formulieren und anhand dessen relevante Suchbegriffe definieren

Die Forschungsfrage definiert worüber es in deiner Arbeit geht und steckt den Inhalt ab, am Ende steht sie auf deiner Titelseite und gibt deiner Arbeit einen Namen. Auch wenn die Forschungsfrage häufig von deinem Betreuer bereits definiert wird, ist es wichtig, so präzise wie möglich vorzugehen. Denn umso genauer die Frage desto leichter ist es, Suchbegriffe festzulegen. Die Forschungsfrage wird anhand des PICO-Schemas definiert:

- Patient/Population: Handelt es sich um eine klinische Studie, werden hierbei die definierenden Faktoren festgelegt: Alter, Geschlecht, Diagnose und Schweregrad der Erkrankung. Auch bei meiner experimentellen Arbeit wurden diese Kriterien definiert.

- Intervention: Beschreibung des Verfahrens oder Behandlung. Dies kann ein chirurgischer Eingriff, ein Medikament, verschiedene Chemikalien oder etwas anderes sein.

- Comparison: Beschreibung der Vergleichsintervention oder Kontrolle, z.B. ein Placebo

- Outcome: Beschreibung des gewünschten Ergebnisses oder des Ziels.

Ergänzend:

- Time & Study design

Besonders zu Beginn deiner Arbeit ist es wichtig deine Forschungsfrage zu wissen, um nicht von einem Experiment oder Patientenkohorte in die Nächste zu stolpern. Das heißt aber nicht, dass sie sich im Verlauf deiner Arbeit nicht ändert!

Beispielhafte PICO-Promotionsfragestellung:

Fragestellung:

"Verbessert ein strukturiertes Stressbewältigungsprogramm, im Vergleich zur Standardtherapie ohne zusätzliche psychologische Intervention, die Lebensqualität und reduziert die Krankheitsaktivität bei Patienten mit Colitis ulcerosa in klinischer Remission?"

PICO-Elemente:

- P (Patient/Population): Patienten mit Colitis ulcerosa in klinischer Remission.

- I (Intervention): Strukturiertes Stressbewältigungsprogramm (z. B. regelmäßige Sitzungen zu Achtsamkeit, Entspannungstechniken und psychologischer Unterstützung).

- C (Comparison): Standardtherapie ohne zusätzliche psychologische Intervention.

- O (Outcome): Verbesserung der krankheitsspezifischen Lebensqualität (gemessen durch validierte Fragebögen wie den IBDQ) und Reduktion der Krankheitsaktivität (gemessen durch Entzündungsmarker wie CRP und Calprotectin im Stuhl).

- Suchbegriffe: Colitis ulcerosa, Stressbewältigungsprogramme, Standarttherapie, psychologische Interventionen, Lebensqualität, IBDQ, Krankheitsaktivität, CRP, Calprotectin, Remission

Falls deine Frage auf Deutsch formuliert ist, bietet es sich an, sie noch zu übersetzten.

Suchbegriffe kannst du jetzt anhand deiner festgelegten Frage definieren. Schau dir dazu gern das Beispiel an.

2. Ein- und Ausschlusskriterien für die Literaturauswahl formulieren

Die Eingrrenzung ist wichtig, um auch die Informationen zu erlangen, die für deine Arbeit relevant sind und keine veralteten Ergebnisse in deine Arbeit zu zitieren. Die Kriterien umfassen: Studientypen, Patientengruppen, Interventionen und Outcomes. Aber auch der zeitliche Rahmen ist von Bedeutung! Weshalb der Publikationszeitraum sowie die Studienqualität von großer Bedeutung ist. So hat eine Metaanalyse eine höhere Evidenz als eine Fallstudie. Dieser Punkt ist wichtig um die Qualität deiner Arbeit zu steigern!

3. Datenbanken und Suchmaschinen festlegen

Tatsächlich arbeite ich primär mit PubMed. Aber auch Cochrane Library, Embase und fachspezifische Datenbanken können je nach Forschungsgebiet von Bedeutung sein.

4. Synonyme und Operationen erstellen

Eine der größten Hürden am Anfang war es für mich, überhaupt ein Paper zu meiner Forschungsfrage zu finden. Ich habe mich viel zu sehr auf meine anfänglich definierten Suchbegriffe versteift. Aber mithilfe der Synonyme vergrößerst du den Umfang deiner Suche extrem. Und in Kombination mit den Operationen fächerst du deine Recherche weiter auf, kannst sie aber auch präziser definieren.

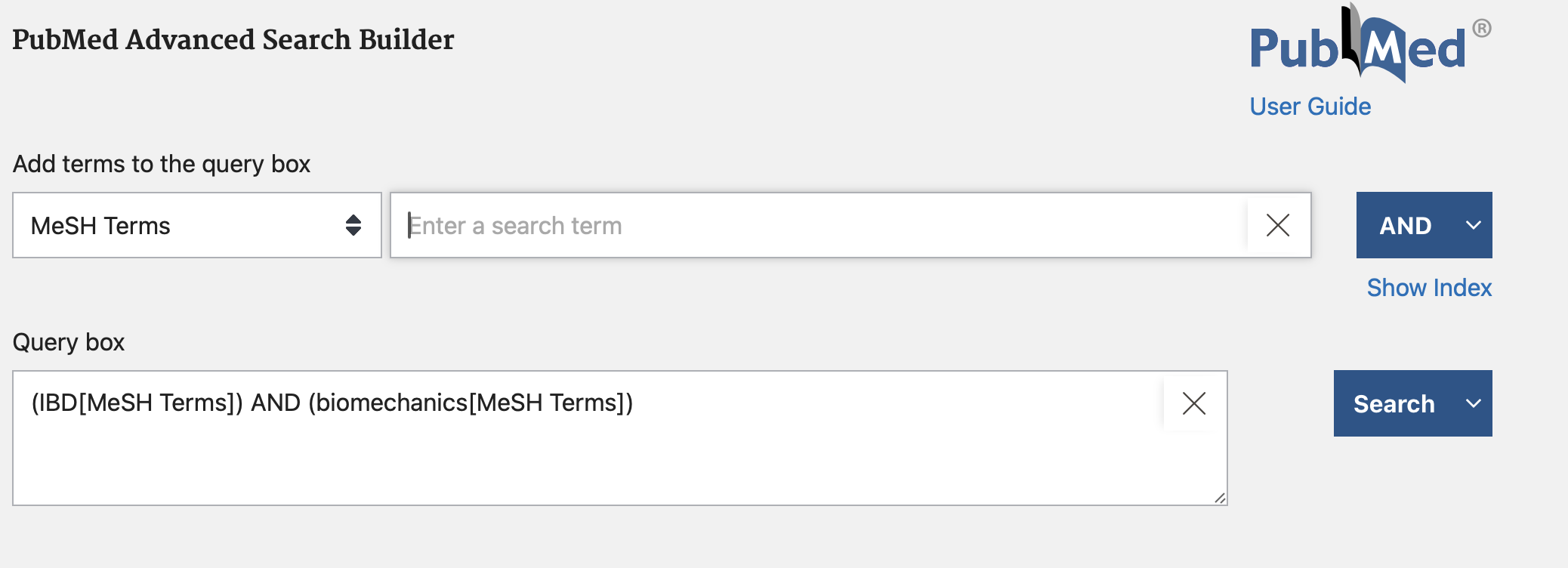

MeSH-Datenbank

Die MeSH-Datenbank ist für neuere Paper hinterlegt. Sodass dir Paper angezeigt werden, die inhaltlich in dein Suchwort passt. Der Vorteil: Synonyme sind bereits in dieser Datenbank enthalten!

Mit Hilfe von standardisierten Schlagwörtern kannst du deine Suche vereinfachen und Synonyme und verwandte Begriffe sind bereits abgedeckt. Die verschiedenen Begriffe kannst du dann mittels Booleschen Operatoren kombinieren. Dabei hast du die Möglichkeit: AND, OR und NOT einzubauen.

Filteroptionen

Suche direkt nach Publikationstypen und definiere das Veröffentlichungsdatum, Altersgruppe der Patienten oder den Zeitraum des Studienmodels

5. Suchergebnisse dokumentieren und in Übersichtssysteme einbetten

Jetzt kommen wir endlich zum interessanten Part. Nachdem du Arbeiten gefunden hast, die zu deiner Forschungsfrage passen, musst du sie sortieren und ablegen. Denn ohne ein System wirst du den Überblick verlieren. Dazu gibt es viele Tools, die dich dabei unterstützen. Da ich alle meine Paper durchlese und mit Textmarkern markiere, habe ich alle relevanten Arbeiten in GoodNotes in verschiedenen Ordnern. Aber das hilft dir noch nicht die Beziehungen der Texte zueinander zu verstehen.

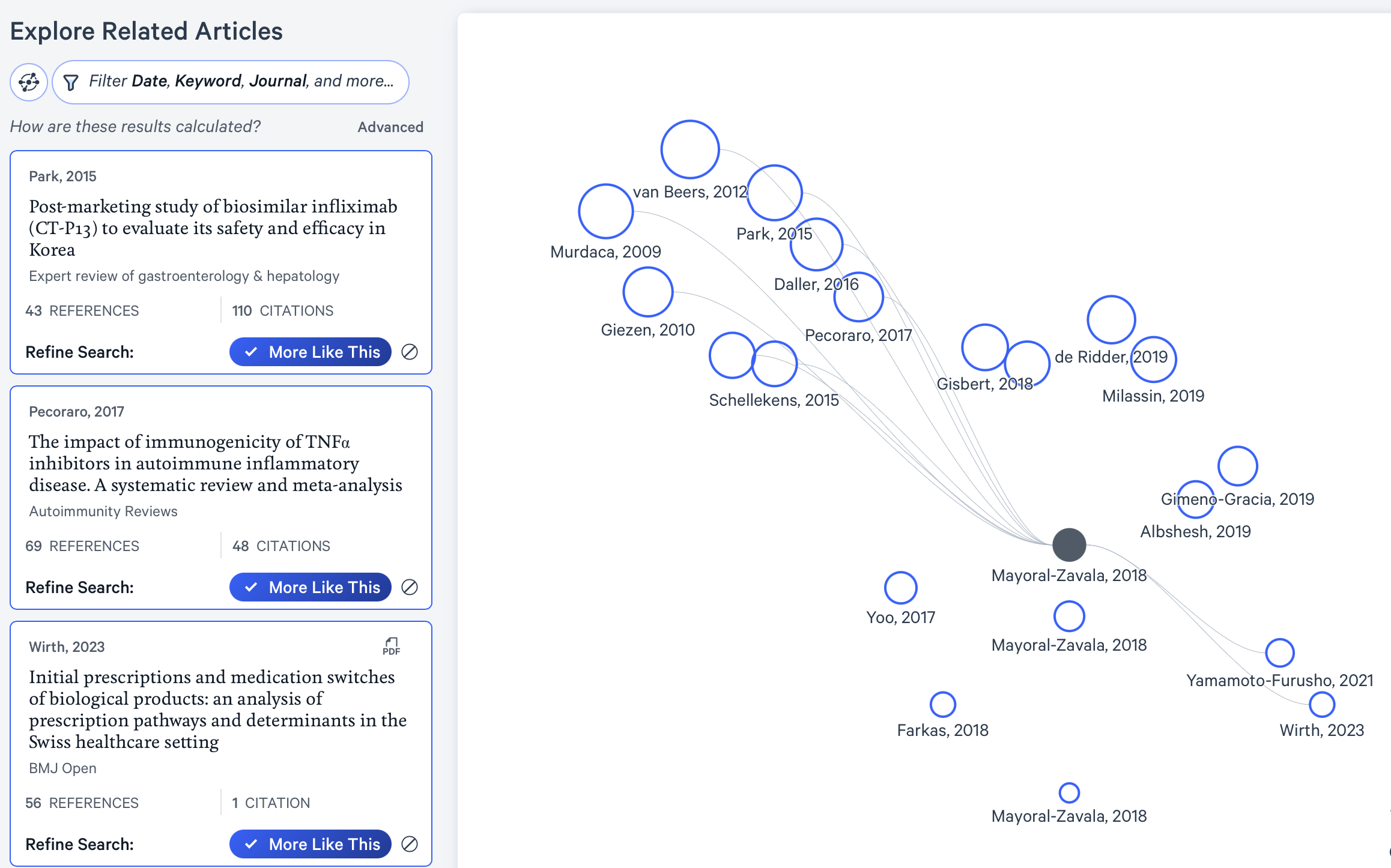

ResearchRabbit: KI-basiertes Tool zur Literaturrecherche und Verwaltung.

Neben der Darstellung der Beziehungen zwischen den Papern, kannst du individualisierte Verbindungen und Netzwerkdiagramme erstellen. Und diese Netzwerke können dann geteilt werden. Sprich, du kannst sie an deinen Betreuer weiterleiten. Außerdem können Notizen hinzugefügt werden, wodurch das Netzwerk noch viel übersichtlicher wird!

6. Schneeballsystem nutzen

Das Schneeballsystem ist eine effektive Technik zur Ergänzung und Erweiterung der Literaturrecherche. Dabei arbeitest du mit einer relevanten und aktuellen Quelle zu deiner Forschungsfrage und wirfst einen Blick in das Literaturverzeichnis. Das musst du sowieso machen, wenn du Informationen aus dem Paper erhältst die der Autor selbst zitiert hat. Das ist besonders effektiv bei Übersichtsarbeiten.

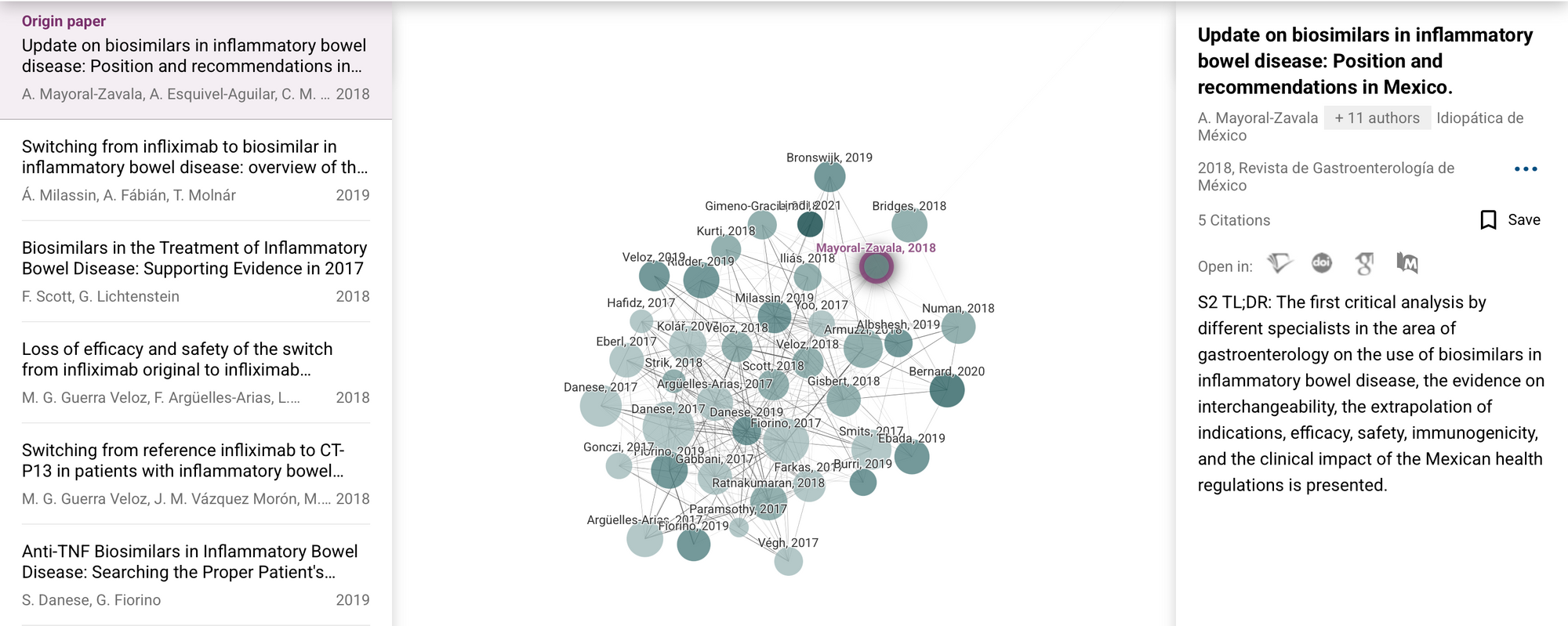

Ich habe das Schneeballsystem immer in Kombination mit Zitatnetzwerken genutzt. Diese Tools visualisieren dir die verschiedenen Zusammenhänge von Papern und zeigen außerdem auf, wie häufig sie zitiert wurden.

Litmaps: Visualisiert Zitatnetzwerke

Connected Papers: Visualisiert Zitatnetzwerke – mit diesem Tool habe ich begonnen

7. Aktuelle Forschungstrends und Lücken in der Literatur identifizieren

Das ist besonders bei dem Ausblick und der Diskussion deiner Arbeit von Bedeutung. Um den Stand der aktuellen Forschung auch im Verlauf deines Arbeitens im Blick zu behalten, kannst du dir einen E-Mail-Alert in deiner Datenbank erstellen. In PubMed ist das „My NCBI“, aber auch ResearchRabbit hat die Funktion – noch ein weiterer Grund das Tool zu nutzen!

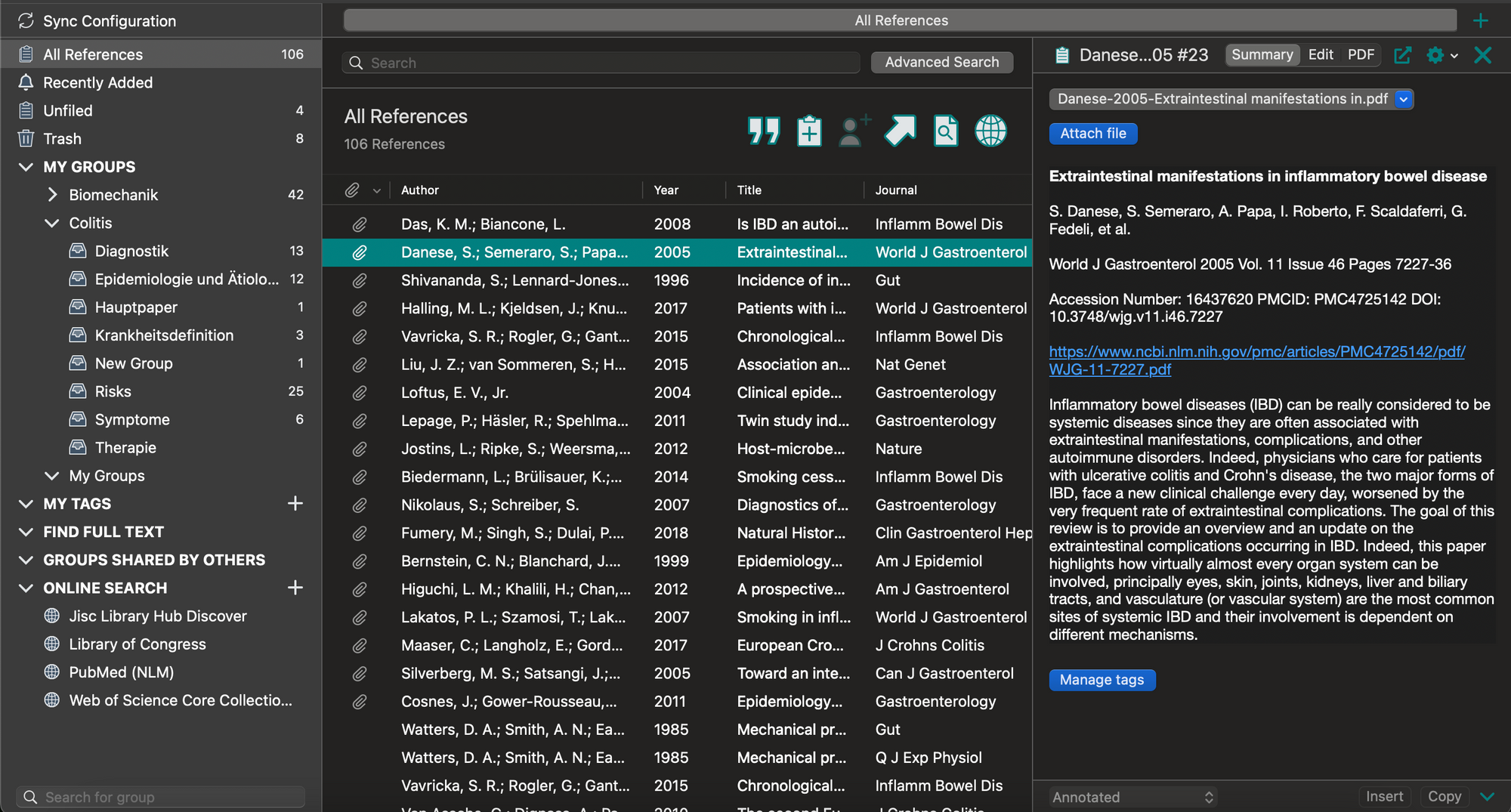

8. Referenzverwaltungssysteme zur Organisation und zur korrekten Zitierung nutzen

Einerseits kannst du deine Paper mit den oben genannten Tools sortieren, andererseits bieten sich hierzu auch Referenzverwaltungssysteme an. Dazu gehören EndNote, Zotero oder Mendeley, die dir bei der Organisation helfen. Bei der Entscheidung welches Programm du nutzen möchtest, hilft dir ein Blick auf die Lizenzen deiner Universität. In meinem Fall (Erlangen) war es EndNote. Zusätzlich zur Lizenz gibt es auch häufig einen Workshop, der dir die Funktionen des Programms genau erklärt – absolute Empfehlung!

EndNote

Mit Hilfe von EndNote kannst du deine Zitate und damit auch deine Paper in die verschiedenen Kapitel sortieren und findest sofort alle Arbeiten, die du zu einem Kapitel benötigst und zitieren willst. Mit der Verbindung zu Word, kannst du einfach den „zitieren“-Button drücken, das Paper aussuchen und das Zitat wird mit der dir gewünschten Zitiertechnik eingefügt. Absolutes Must-Have!

9. Rücksprache mit Experten / Betreuer

Besonders die Rücksprache mit deinem Betreuer ist von entscheidender Bedeutung, denn er gibt am Ende deine Arbeit frei. Kläre also vor dem Schreiben den Rahmen der Arbeit und die gewünschte Ausarbeitung ab. Außerdem kannst du dir Tipps geben lassen, welche Paper unbedingt in deiner Dissertation sein müssen. Aber auch deine Kollegen aus dem Labor oder jegliche Personen die wissenschaftlich Arbeiten und mit deinem Projekt in Verbindung stehen, sind eine wichtige Anlaufstelle. Denn sind wir mal ehrlich: Meistens sind sie viel erfahrener in der Welt der Wissenschaft. Zögere also nicht, dir Tipps einzuholen!

Ich hoffe der Überblick zur Recherche war hilfreich für dich und sorgt für einen strukturierten Einstieg in deine Dissertation. Solltest du noch Fragen haben oder Anmerkungen, insbesondere zu weiteren wissenschaftlichen Tools, freuen wir uns alle über deinen Input!

Raus in die Welt der Wissenschaft mit dir!

Chiara & Marie